就業規則を意識していない会社やばいです。

これまで数百社の中小企業を訪問して、特に今後、新規採用に注力しようとしている企業には必ず就業規則の有無と、最終更新時期を確認していました。

この問いかけへの回答は大きく二つに分けられるのですが、「即答で更新時期もしくは、直近の更新理由を答えられるケース」か「就業規則に関して何も把握していないケース」です。

大抵の場合は、「答えられない」、もしくは「ぼんやりと、○年前くらいに更新したかな?」「作ったきりかな?」と答えられます。

なぜこのような反応になるのかというと、就業規則がないことによって困ったことがないからです。

実際、私が実際に感じる就業規則への感度が高い企業というのは、たいてい過去に労働トラブルを経験している企業です。

人を増やす予定がない、家族で経営を進めていくという場合であれば、就業規則も特に必要がないかもしれませんが、新規採用を検討しているのであれば労働トラブルのリスクからは逃げられません。

また、就業規則があると助成金受給のメリットを得られることもあります。

そこで今回は、就業規則ってそもそもなんなの?という疑問から、無いことのリスク、整備することによって得られるメリットを解説します。

専門知識0の状態でも簡単に理解できる内容になってますので、ぜひ参考にしてっ見てください。

年々増加する労働トラブルの発生

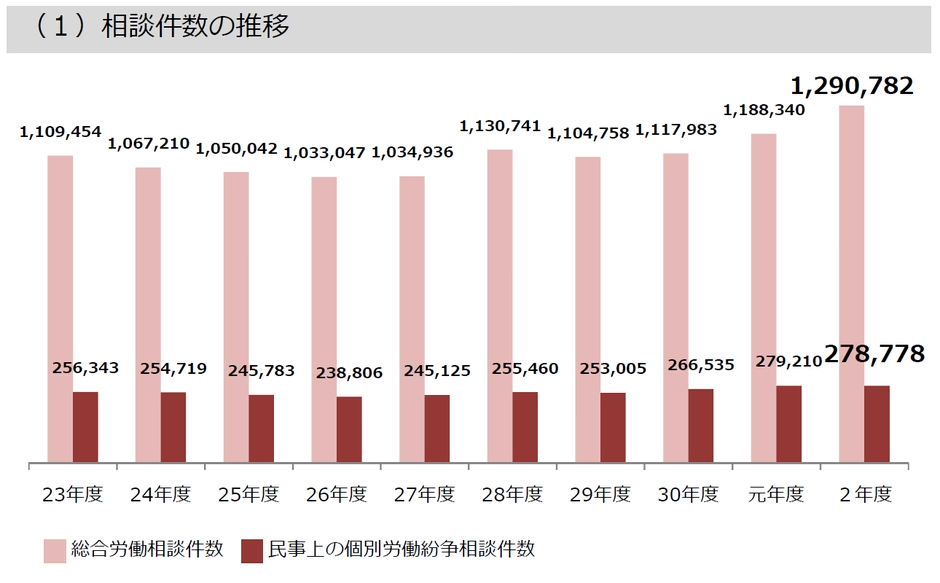

参照図:全国の労働局「総合労働相談コーナー」に寄せられた相談件数の推移(薄赤:総合労働相談件数、濃赤:民事上の個別労働紛争相談件数)平成23年度~令和2年度

厚生労働省「個別労働紛争解決制度」の統計によれば、労働局の総合労働相談コーナーに寄せられる相談件数はこの10年一貫して年間100万件を超える高水準で推移しています。図のとおり、平成23年度(2011年度)に約1,109,000件だった総合労働相談は、平成30年度(2018年度)に約1,118,000件、令和元年度(2019年度)には1,188,340件、令和2年度(2020年度)には過去最多の1,290,782件に達しました。その後もコロナ禍を挟んで高止まりしており、直近令和4年度(2022年度)は1,248,368件、令和5年度(2023年度)も1,210,400件と4年連続で120万件を超えています。

このように労働相談全体の件数は過去10年間ほぼ一貫して増加傾向にあり、特に2010年代後半から120万件超で推移する状態が続いています。

就業規則とは

一言で言うと、就業規則とは会社で働くうえで守るべき「ルールブック」のようなものです。会社ごとに独自で、「働く時間」「休み」「給料の決め方」「遅刻したときの扱い」「仕事のやり方」「会社の禁止事項」「退職や解雇のルール」など、働く人と会社がトラブル少なく仕事をするために必要なルールがまとめて書かれています。

日本の法律では、常時10人以上の従業員がいる会社には、必ずこの就業規則を作って労働基準監督署に届け出ることが義務となっています。併せて10人未満でも作っておくと、トラブル防止や働く人の安心につながるため、多くの会社で用意されています。

就業規則があることで、「この会社ではどんなルールで働くのか」「何か困ったことやトラブルがあったとき、どう対応するか」が明確になります。たとえば、急な休みを取りたいとき、給料や残業代に疑問があるとき、何を基準に判断したらいいのかを迷わなくて済みます。

また、就業規則は会社だけでなく、働く人自身を守るためにも大切なものです。ルールが決まっていれば「言った言わない」や「思っていたのと違う」といったトラブルを防ぎ、会社も働く人も安心して働けるようになります。

就業規則がないことで発生するリスク

トラブル・揉め事が増える

中小企業に就業規則がないと、職場でのトラブルや揉め事が発生しやすくなります。

その理由は、労働条件やルールが口約束や慣習だけに頼りがちになるため、社員ごとに「自分はこう理解していた」という認識のズレが生まれやすいからです。

例えば、残業の申請方法や休暇の取得、遅刻・早退への対応など、明確なルールがなければ社員ごと・管理者ごとにバラバラの運用となり、不公平感や不満が積み重なります。また、業務命令や配置転換などに対する「説明がない」「納得できない」といった不信感も生まれやすくなります。

こうした小さなトラブルが蓄積されると、職場の人間関係の悪化やモチベーション低下、最悪の場合は退職や労働トラブルに発展してしまう可能性が高まります。就業規則の整備は、あいまいな部分をなくし、社内でのルールを明文化することで、無用なトラブルを未然に防ぐ第一歩となります。

トラブル発生時の対応が曖昧になる

さらに、いざトラブルや揉め事が発生したとき、就業規則がなければ会社としての対応が曖昧になってしまいます。

例えば、社員が問題行動を起こした場合や、解雇や懲戒処分を検討する場合でも、明確な基準や手順がないと「なぜ自分だけが処分されるのか」「どこまでが許容されるのか」といった疑問や反発が出やすくなります。

就業規則が存在すれば、「この行為は規則違反です」「こういう手続きで処分します」とルールに基づいて冷静かつ公正に対処できますが、規則がない場合は経営者や担当者のその場の判断に頼ることになり、一貫性を欠いた対応や感情的な対応が起きやすくなります。

このような曖昧な運用は、社内での信頼を損ない、さらなるトラブルの火種にもなりかねません。明確な規則をもとに迅速かつ公正に対応できる体制を整えることが、会社経営にとって極めて重要です。

会社も社員も守れなくなる

そして何より大きなリスクは、「会社も社員も守れなくなる」という点です。

就業規則がないことで、例えば不当解雇やハラスメント、賃金未払いなどの労使トラブルが発生した際、会社側に「自社ルールに基づいて適切に運用していた」という証拠が残りません。これは、万が一の裁判や労働基準監督署の調査時に「会社がきちんとルールを定めていなかった」と判断される可能性を高めます。

一方、社員側も、自分がどんな権利や義務を持っているのかが曖昧なまま働くことになるため、不安や不信感がつきまといます。

就業規則は、トラブル発生時の「お守り」としてだけでなく、日々の安心と信頼のもとで働くための指針でもあります。会社を守り、社員も守るためには、就業規則をしっかり整備しておくことが欠かせません。

就業規則整備で得られるメリット

労使間トラブルの予防と早期解決

中小企業において就業規則を整備する最大のメリットは、会社と社員の間で起こるトラブルを未然に防ぎ、問題が起きたときも早く解決しやすくなることです。

就業規則は働く上でのルールブックとして、勤務時間や残業、休日、有給の取り方、注意や懲戒の手順などが明記されています。これによって、社員も会社側も「何がOKで、何がダメなのか」「トラブルが起きたときはどうすればよいか」が共通認識として持てるようになります。

例えば、遅刻や無断欠勤が続いた場合も「就業規則の第◯条に基づき注意します」と明確に対応でき、社員も納得しやすくなります。逆に規則がなければ、対応がその都度変わってしまい「前は注意だけだったのに今回は厳しすぎる」と不満や不信感が生まれがちです。

トラブルを事前に防ぐと同時に、万一揉め事が発生しても、就業規則を根拠に冷静・公平な解決ができること。これは中小企業にとって大きな安心材料になります。

助成金を受給できる

実は、就業規則が整備されていることは「各種助成金」を受給するための絶対条件になっている場合が非常に多いです。

中小企業が活用できる「雇用調整助成金」や「キャリアアップ助成金」「働き方改革推進助成金」など、多くの制度で「就業規則の写し」を提出することが申請の要件となっています。

就業規則がない、または整備不十分だと、せっかく助成金の対象となっても申請が通らず、数十万〜数百万円単位の資金獲得のチャンスを失ってしまうことにもなりかねません。特に昨今は人材確保や労働環境改善のための公的支援が拡充しており、「規則がないから申請できない」という会社と、「規則を整備して助成金を活用する」会社では、資金調達力や経営の安定性に大きな差が生まれます。

助成金は賢くもらえる会社が得をする時代です。就業規則をきちんと整備しておくことで、こうした外部資金を最大限活かせる準備が整い、会社経営の武器になります。

就業規則を作るには

では実際に就業規則を作るにはどうしたらいいのでしょうか。ここでは、「自社で作る場合」と「社労士に頼む場合」の2つの方法をわかりやすく解説します。

まず、自社で作る方法ですが、厚生労働省や都道府県労働局のホームページには「モデル就業規則」や「作成マニュアル」が公開されています。これらを参考にしながら、自社の実態や希望に合わせて項目や内容を修正する方法です。

自社で作るメリットは、コストを抑えられる点と、自社の状況に合わせて柔軟に内容を調整できる点です。特に小規模な会社で、ルールもシンプルでよい場合には、モデル規則をもとに最低限必要な項目(始業・終業時刻、休日、休暇、給与、退職など)を埋めていく形で作成できます。

ただし、法律改正や労働条件の細かい違い、会社独自の規則をどう表現するかなど、慣れていないと「本当にこれで大丈夫?」と不安が残る場合もあります。また、法的な不備があると、万一トラブルが起きたときに規則自体が無効になるリスクもゼロではありません。

そこで、多くの中小企業が活用しているのが「社会保険労務士(社労士)」への依頼です。社労士は、労働法や実務に精通した国家資格者で、最新の法改正にも対応した適切な就業規則をオーダーメイドで作成してくれます。

専門家に頼む最大のメリットは、会社の業種や規模・組織の特徴に合わせた内容を提案してもらえること。例えば、未払い残業や有給休暇、ハラスメント対策、リモートワーク規定など「今の時代に必要な内容」を盛り込むことで、後々のトラブル防止にもなります。

また、助成金の申請や労基署の対応まで含めて相談できるため、経営者自身の負担やリスクも大幅に軽減されます。費用は5万円〜20万円程度が相場ですが、長い目で見れば「会社と社員を守るための投資」と考える企業が増えています。

どちらの方法にもメリット・デメリットがありますが、ポイントは「自社の実情やリソース、将来的なトラブル回避をどう重視するか」です。まずはモデル規則を確認し、わからない点や不安があれば社労士への相談も検討しましょう。

まとめ

今回は会社の労務整備の基礎になる就業規則について、リスクとメリットの観点からまとめていきました。

インターネットによって若い人を中心に、簡単な労務の知識を持った人が増えていることから、ちょっとした労働トラブルの発生件数も増加しています。

これまでであれば、通用したことが許されなくなっているのが現代です。しっかりと時代に合わせた就業規則を作成して、労務トラブル対策をしていってください。

またこの他の記事では、36協定に関する説明や、就業規則作成後の更新に関する記事も作成していますので、併せて参考にしてみてください。

【わかりやすく解説】36協定とは?残業させるなら必須!初心者向け導入マニュアル

労務トラブル対策!就業規則変更の6ステップ

コメント