「労働時間とか残業とか、たぶん大丈夫…」そんな風に思いながら、心のどこかで不安を感じていませんか?

この記事は、社労士に相談する前に“ここだけは知っておきたい”労働時間と残業管理のルールを、中小企業向けに徹底解説する保存版です。

実際に現場でよくあるミスやトラブル事例、管理をラクにする無料ツール、チェックリスト、よくある質問まで「とにかく現場で役立つ」情報をギュッとまとめました。

まずは自社チェック!こんな状態、心当たりありませんか?

- 出勤簿はあるけど、正確な打刻は取っていない

- 残業時間は毎回“口頭”で確認している

- 休憩は取っているけど、時間があいまい

- 「36協定ってなに?」という状態

ひとつでも当てはまったら、この記事で「基本ルール」だけでも整えておくのがおすすめです。

「曖昧な労働時間管理」は大きなリスク

多くの中小企業が「うちは大丈夫だろう」と思っているうちに、知らないうちに違法残業や労基署指導のリスクを抱えてしまうことがあります。

労働時間や残業の管理は「何となく」ではなく、ルール化・記録・承認が必須。特に36協定や就業規則、正しい打刻は「絶対に外せないポイント」です。

でも、完璧を目指す必要はありません。最低限のポイントさえ押さえておけば、労基署に聞かれても落ち着いて答えられます。

労働時間・残業を整えるべき理由

なぜ「労働時間」と「残業管理」は重要なのでしょうか?

その最大の理由は、違法労働や未払い残業が発覚すると「最悪の場合、企業が存続できなくなる」ほど大きなペナルティが課されるからです。

近年は「従業員から労基署へ相談→調査→是正勧告」の流れが本当に増えています。

また、「残業代の未払い」や「長時間労働」などは、働く人のモチベーション低下・退職リスクにも直結します。

逆に、しっかりルール化し、実態と記録を一致させるだけで、会社の信頼度も従業員の安心感もグッと上がります。

- うっかり違法残業が発生しても「ルール・記録・承認」があれば適切に対応できる

- 「言った/言わない」トラブルを防げる

- 36協定や打刻記録を整えておくと、助成金や補助金申請もスムーズ

「忙しいから」「人数が少ないから」と後回しにせず、まずは“できるところから整備する”だけで大きな違いが生まれます。

具体例・図解・よくある失敗とトラブル

そもそも労働時間と残業の違いとは?

- 所定労働時間:会社が定めた勤務時間(例:9時〜18時)

- 法定労働時間:労働基準法で決まっている上限(1日8時間・週40時間)

- 残業:法定労働時間を超えた時間(=時間外労働)

ポイントは、「所定」が「法定」を超えていないか。

ここがズレていると、本人が定時だと思っていても実は違法残業になることも珍しくありません。

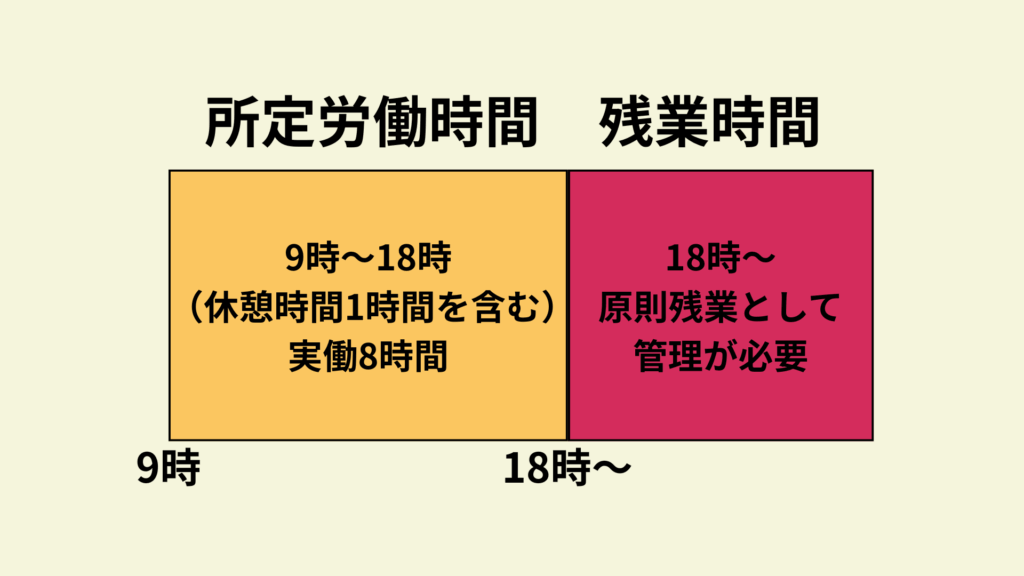

【図解で理解】労働時間の基本

所定労働時間:9:00〜18:00(休憩1時間含む)→実働8時間

この「実働8時間」が“法定の上限”と一致していればOKです。

18:00以降に働いた分は「残業」として管理が必要です。

「15分だけだから…」と記録しない残業も、あとで累積して大きな問題になるケースが多いです。

【図解イメージ】

出勤(9:00) ──(勤務)── 休憩(12:00-13:00) ──(勤務)── 退勤(18:00)

→ 実働8時間(法定内)

→ 18:00以降は「残業」扱い

→ 休憩時間や残業申請の記録も要チェック!

「36協定(サブロク協定)」って何?なぜ必要?

36協定がない=残業させるのは違法です。

従業員に「残業OKです」と言われても、会社が協定を届け出ていなければアウト。

また、協定を結んでも次のようなルールが必須です:

- 残業は月45時間まで(原則)

- 年360時間が上限

- 特例でも月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内

- 休日出勤は「週1回の法定休日」を確保すること

36協定に関する詳しい解説は以下の記事をチェックしてみてください▶︎

【わかりやすく解説】36協定とは?残業させるなら必須!初心者向け導入マニュアル

やりがちだけどNGな管理例

- 残業の事前申請・承認がない

- 勤務表をあとから修正(いわゆる「手直し」)

- 「この時間に帰ったことにしといて」と口頭指示

こうしたケースは、労基署や弁護士に指摘されたときに企業側が不利になります。

ざっくり整えるための3ステップ

- 所定労働時間と休憩時間を「就業規則または社内ルール」として明文化

- タイムカード or アプリなど「客観的な打刻記録」を始める

- 残業申請・承認フローを決めて、ルール化する

この3つができるだけで「労基署に聞かれても答えられる」状態に近づきます。

無料で使える勤怠ツール3選

- HRMOS勤怠: 少人数スタート向け無料枠あり。使いやすさ重視。

- Googleフォーム+スプレッドシート: 最低限の打刻記録に。自作も可能。

まずは紙でもアプリでも「打刻の証拠」が残る仕組みを始めましょう。

「ここまでは自社で、ここからは社労士」

全てを自社で完璧にやるのは大変ですが、以下3つが揃っていれば「社労士に頼む前の土台」としては十分です。

- 労働時間と休憩時間が明文化されている

- 打刻の記録が残っている(紙でも可)

- 残業のルールと上限を確認している

この3つが揃った段階で「社労士に相談し、就業規則や36協定の整備」へ進みましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. 小規模な会社でも36協定は必要ですか?

A. はい。従業員を1人でも残業・休日出勤させる場合は必須です。

Q. 紙の出勤簿だけでも大丈夫?

A. 最低限OKですが、できればタイムカードやアプリで「客観的証拠」が残るのが理想です。

Q. 残業代はどう計算すればいい?

A. 原則「1日8時間・週40時間超」の勤務分から、割増賃金(2割5分以上)が必要です。

“ざっくり整える”だけでも価値がある

労務管理は完璧でなくて大丈夫。「問題があるかどうかに気づく」「最低限のルールを整備する」だけでも十分です。

大事なのは、現状のリスクを見逃さず、一歩踏み出すこと。もし分からない場合や、「他社ってどうしてるの?」と不安があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

また、作った後に大事に運用していくことももちろん大切です。

その中でネックになっていく、法律への対応・就業規則の変更に関しては下の記事が参考になるので併せて読んでみてください。

労務トラブル対策!就業規則変更の6ステップ

▼ 最終チェックリスト

- 所定労働時間と休憩時間は明文化されているか?

- タイムカードやアプリで打刻の証拠があるか?

- 残業の申請・承認フローはルール化されているか?

- 36協定の届出は済んでいるか?

- 休日出勤・有給の管理もできているか?

コメント